#include "LocalizeTextData.h"

#include "Internationalization/StringTableRegistry.h"

#include "Internationalization/TextLocalizationManager.h"

#include "Internationalization/PolyglotTextData.h"

#if WITH_EDITOR

#include "Misc/SecureHash.h"

#include "Serialization/Csv/CsvParser.h"

#include "EditorDirectories.h"

#include "IDesktopPlatform.h"

#include "DesktopPlatformModule.h"

#endif

DEFINE_LOG_CATEGORY_STATIC(LogLocalize, Log, All);

struct FLocalizeTextDataFormat

{

static const FString Version;

};

const FString FLocalizeTextDataFormat::Version = FString(TEXT("0.1"));

FPrimaryAssetId ULocalizeTextData::GetPrimaryAssetId() const

{

return FPrimaryAssetId(GetClass()->GetFName(), GetOutermost()->GetFName());

}

#if WITH_EDITOR

void ULocalizeTextData::Reimport()

{

// ファイル名が未指定であればダイアログを表示しロードする

if(CsvPath.IsEmpty())

{

ImportCsv();

}

else

{

LoadLocalizeDataByCSVFile(CsvPath);

RegistLocalize();

}

}

void ULocalizeTextData::ImportCsv()

{

// デスクトッププラットフォームモジュールの取得

IDesktopPlatform* const DesktopPlatform = FDesktopPlatformModule::Get();

// 最後に使用したインポートディレクトリのパスを取得

const FString DefaultPath = FEditorDirectories::Get().GetLastDirectory(ELastDirectory::GENERIC_IMPORT);

// 選択されたファイルパスを格納する配列

TArray OutFiles;

// ファイル選択ダイアログを表示

if(DesktopPlatform->OpenFileDialog(

nullptr, // 親ウィンドウハンドル

TEXT("Choose a Localize Text Data CSV file..."), // ダイアログのタイトル

DefaultPath, // 初期ディレクトリパス

TEXT(""), // デフォルトのファイル名

TEXT("String Table CSV (*.csv)|*.csv"), // ファイルフィルター

EFileDialogFlags::None, // ダイアログフラグ

OutFiles // 選択されたファイルパスの出力

))

{

// 選択されたCSVファイルからローカライズデータを読み込む

LoadLocalizeDataByCSVFile(OutFiles[0]);

RegistLocalize();

}

}

#endif

void ULocalizeTextData::PostLoad()

{

Super::PostLoad();

#if WITH_EDITOR

// ファイルパスが空であれば、データがないものとする

if (CsvPath.IsEmpty())

{

return;

}

if (DiffData())

{

LoadLocalizeDataByCSVFile(CsvPath);

}

#endif

RegistLocalize();

}

void ULocalizeTextData::BeginDestroy()

{

// テーブル名で別途解放するのでここでは解放しない

Super::BeginDestroy();

}

#if WITH_EDITOR

void ULocalizeTextData::LoadLocalizeDataByCSVFile(const FString LoadCsvPath)

{

// ファイル名が空ではないかチェック

if (LoadCsvPath.IsEmpty())

{

UE_LOG(LogLocalize, Error, TEXT("Failed to load: CSV path is empty"));

return;

}

// CSVファイルをロード

FString CsvString;

if (!FFileHelper::LoadFileToString(CsvString, *LoadCsvPath))

{

UE_LOG(LogLocalize, Error, TEXT("Failed to load file: %s"), *LoadCsvPath);

return;

}

// CSVをパース

const FCsvParser CsvTable = FCsvParser(CsvString);

const int32 RowNum = CsvTable.GetRows().Num();

// 2行以上ないとデータ無しとみなす。

if (RowNum < 2)

{

UE_LOG(LogLocalize, Error, TEXT("Failed to load: CSV must have at least 2 rows (current: %d)"), RowNum);

return;

}

// 列の項目

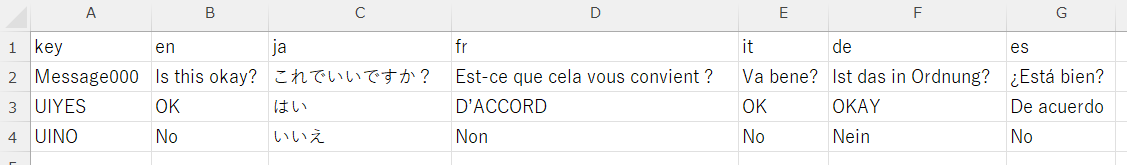

const TArray& ColumnHeader = CsvTable.GetRows()[0];

const int32 ColumnNum = ColumnHeader.Num();

// TableId(Namespace)はアセット名を使用

const FString TableId = GetName();

// 2列以上ないとデータ無しとみなす。(Keyと文字列)

if (ColumnNum < 2)

{

UE_LOG(LogLocalize, Error, TEXT("Failed to load: CSV must have at least 2 columns (current: %d)"), ColumnNum);

return;

}

// リインポート用 ファイルパスの保持

CsvPath = LoadCsvPath;

// ハッシュ値の保存(ファイル変更チェック用)

FMD5Hash CsvFileHash = FMD5Hash::HashFile(*CsvPath);

FileHash = LexToString(CsvFileHash);

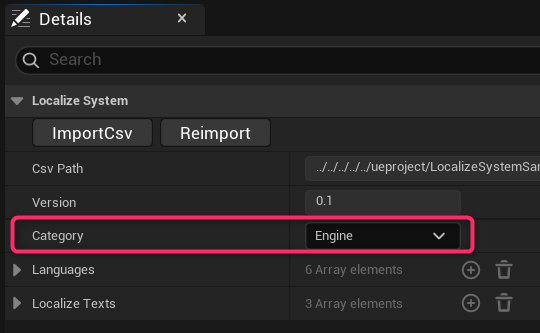

// ファイルフォーマットバージョン設定

Version = FLocalizeTextDataFormat::Version;

// ローカライズデータの登録用の配列を初期化

Languages.Empty();

LocalizeTexts.Empty();

// 言語のヘッダーを取得 0番目はKeyなので1番目から取得

for (int32 ColumnIndex = 1; ColumnIndex < ColumnNum; ++ColumnIndex)

{

Languages.Add(FString(ColumnHeader[ColumnIndex]));

}

// テキストの取得

for (int32 RowIndex = 1; RowIndex < RowNum; ++RowIndex)

{

// 行情報

const TArray& Row = CsvTable.GetRows()[RowIndex];

// 列の数が異なる場合は、その行は不正なデータとしてスキップ

if (Row.Num() != ColumnNum)

{

continue;

}

FLocalizeText LocalizeText;

// 0列目はKeyとして扱う

LocalizeText.Key = Row[0];

// 各列の文字を取り出す

for (int32 ColumnIndex = 1; ColumnIndex < ColumnNum; ++ColumnIndex)

{

const TCHAR* CellText = Row[ColumnIndex];

LocalizeText.Texts.Add(FString(CellText));

}

LocalizeTexts.Add(LocalizeText);

}

// 変更を通知

Modify(true);

}

bool ULocalizeTextData::DiffData()

{

if (Version != FLocalizeTextDataFormat::Version)

{

return true;

}

// ハッシュ値を求め比較する

FMD5Hash CsvFileHash = FMD5Hash::HashFile(*CsvPath);

FString HashString = LexToString(CsvFileHash);

if (HashString != FileHash)

{

return true;

}

return false;

}

#endif

void ULocalizeTextData::RegistLocalize()

{

// データの有無確認

if(LocalizeTexts.Num() == 0)

{

UE_LOG(LogLocalize, Warning, TEXT("No localization text data to register"));

return;

}

const FString TableNamespace = GetName();

// StringTableがなければ作成する

if (!FStringTableRegistry::Get().FindStringTable(*TableNamespace))

{

FStringTableRegistry::Get().Internal_NewLocTable(*TableNamespace, TableNamespace);

}

// 言語数

const int32 LanguageNum = Languages.Num();

// Native言語はエンジンの設定を使用

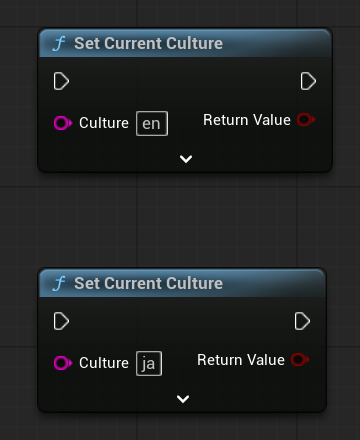

const FString NativeLanguage = FTextLocalizationManager::Get().GetNativeCultureName(Category);

int32 NativeLanguageIndex = Languages.Find(NativeLanguage);

if(NativeLanguageIndex == INDEX_NONE)

{

// Native言語が見つからない場合は、最初の言語をNativeとして設定

NativeLanguageIndex = 0;

}

// ローカライズデータの登録用配列

TArray RegistLocalizeData;

for(FLocalizeText& LocalizeText : LocalizeTexts)

{

// ローカライズデータの登録

FPolyglotTextData LocText = FPolyglotTextData(Category, TableNamespace, LocalizeText.Key, LocalizeText.Texts[NativeLanguageIndex]);

for (int32 TextIndex = 0; TextIndex < LanguageNum; ++TextIndex)

{

const FString& Text = LocalizeText.Texts[TextIndex];

const FString& Language = Languages[TextIndex];

// Native言語はNativeCultureに設定

if (TextIndex == NativeLanguageIndex)

{

// NativeCultureに設定する場合は、StringTableに登録

FStringTableRegistry::Get().Internal_SetLocTableEntry(*TableNamespace, LocalizeText.Key, Text);

LocText.SetNativeCulture(Language);

LocText.SetNativeString(Text);

}

else

{

LocText.AddLocalizedString(Language, Text);

}

}

RegistLocalizeData.Add(LocText);

}

// ローカライズマネージャに登録

FTextLocalizationManager::Get().RegisterPolyglotTextData(RegistLocalizeData);

}

[UE5]簡易的なタワーディフェンスを作ってみよう!

2026.02.13UE

[UE5]簡易的なタワーディフェンスを作ってみよう!

2026.02.13UE

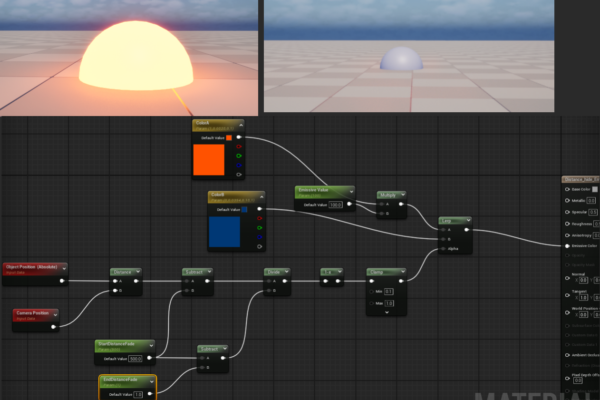

[UE5]カメラの距離でマテリアルの明るさを変えよう

2026.02.11UE

[UE5]カメラの距離でマテリアルの明るさを変えよう

2026.02.11UE

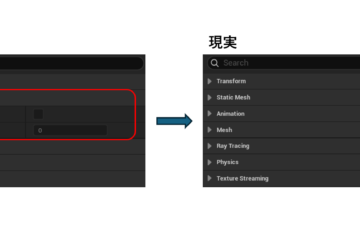

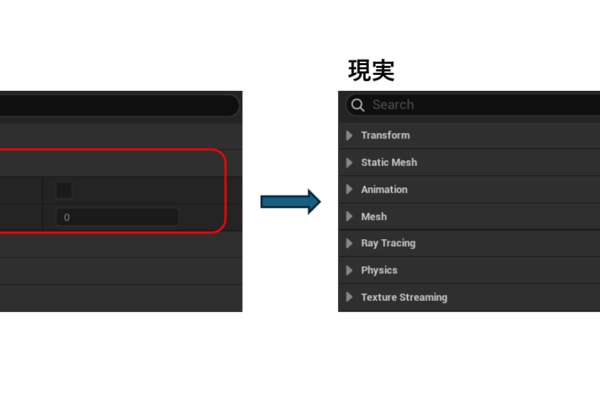

[UE5] カテゴリの表示順を操作する

2026.02.04UE

[UE5] カテゴリの表示順を操作する

2026.02.04UE