|

執筆バージョン: Unreal Engine 5.5.4

|

前回に引き続いてUnreal Engineのモーショングラフィックス(以下、MG)プラグイン「Motion Design」をご紹介します。

今回は機能のうちからオブジェクトの形状を自在に変更する「Modifier」およびMGでよく使うアニメーションをさせることができる「Animator」をご紹介します。

Modifierを使ってみる

ModifierはMotion Designに追加したActorの変形やレイアウトなどを行うことができます。3DCGソフトである3ds MaxやBlenderにもModifierという名前の機能があり、それに相当するものとなっています。

押し出しやベベル、ベンドなど3Dモデリングの基本機能を利用できるため、配置したオブジェクトの形状がどのように変化するのかを見ながら自由自在に操作することができます。

2Dの図形を立体的にしてみる

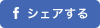

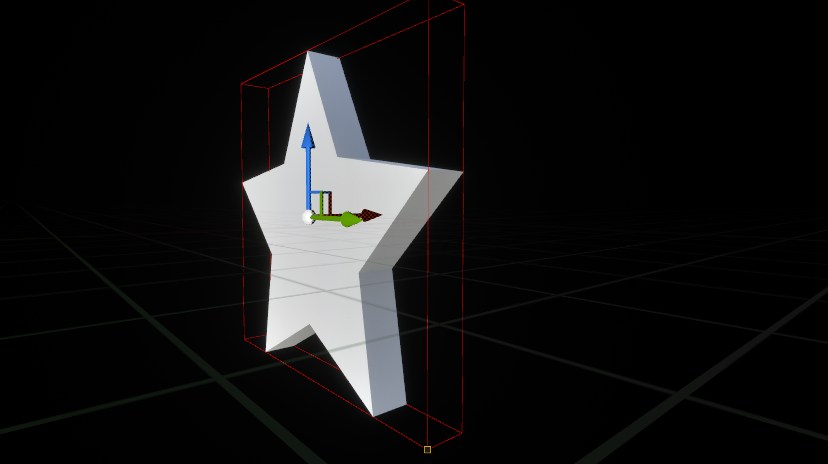

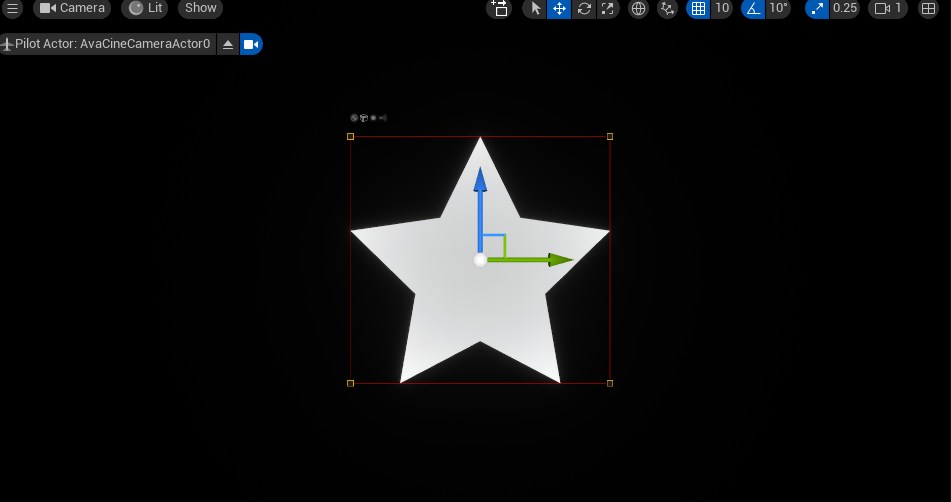

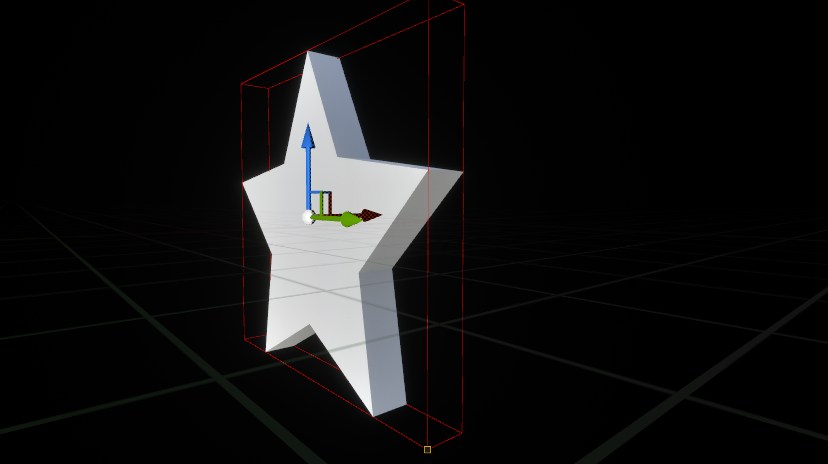

とりあえず、前回と同じ流れでDefaultをセットし、中央に「Star」を置きます。今回はこれを立体的な見た目にしたいです。

前回はプロパティを使ってテキストを立体的な見た目にしましたが、2Dの図形には該当するプロパティがありません。こういう時はModifierを使い立体的にすることができます。

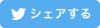

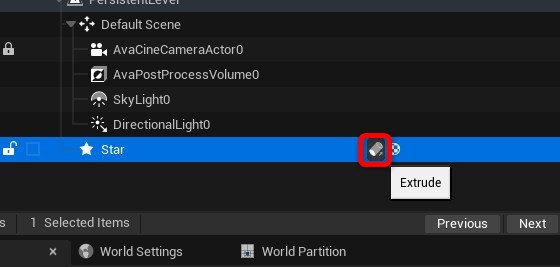

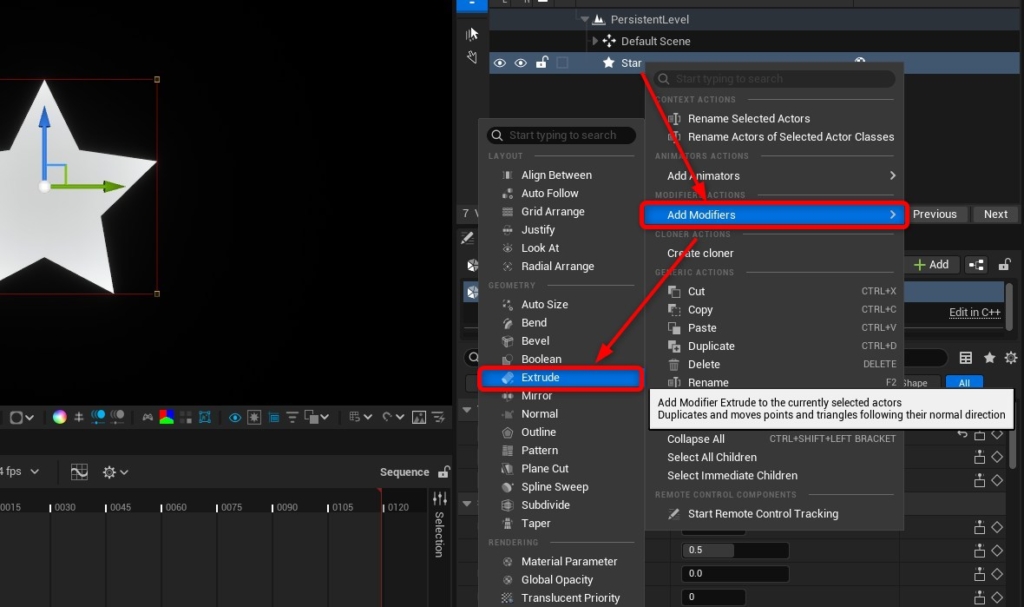

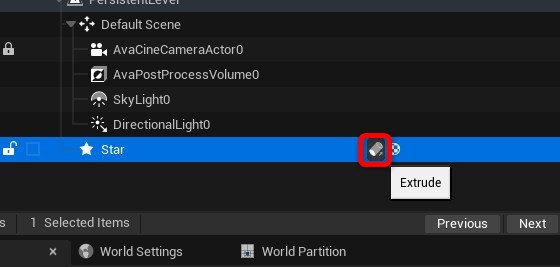

Motion Design Outliner上から対象となるActorを選んで右クリックするとドロップダウンメニューからModifierの追加が行えます。「Extrude(押し出し)」を選択しましょう。

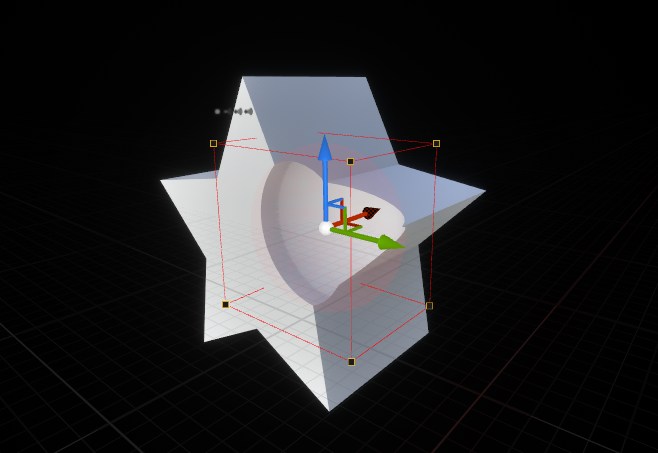

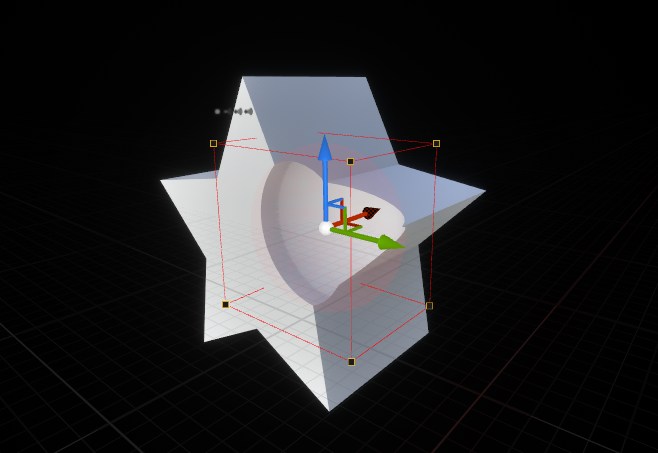

正面から見るとちょっと分かりにくいですが、一旦パイロットを解除して回り込むとしっかりと立体的になっていることが分かります。

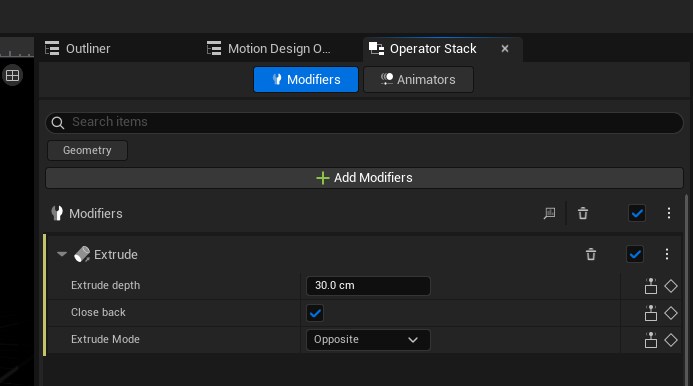

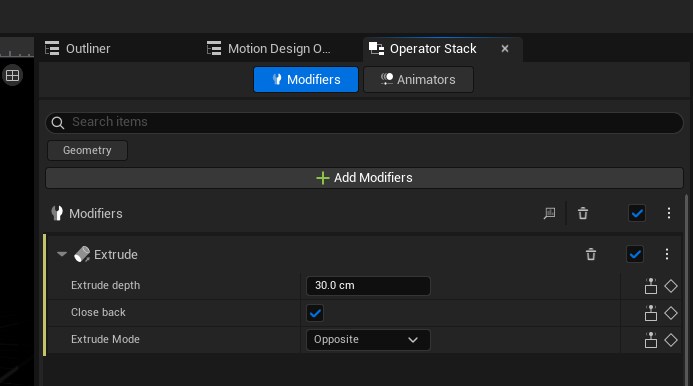

ModifierはOperator Stackパネルからパラメーターを変更することが可能です。Operator StackパネルはMotion Design Outlinerの右側のアイコンをダブルクリックすると開きます。

「◇」を押すことでシーケンサーにキーフレームを追加でき、シーケンサー上でパラメーターを変更することができます。

その他のModifierのご紹介

ModifierにはExtrudeやBevelの他にもさまざまな種類が存在しています。一部ですがここでご紹介しましょう。

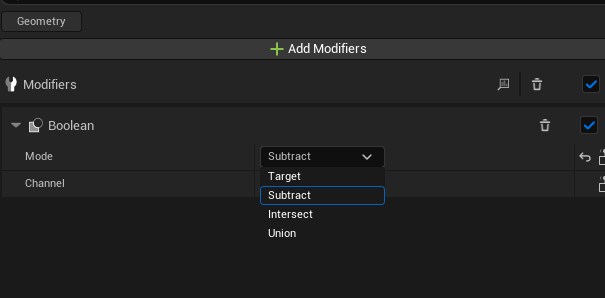

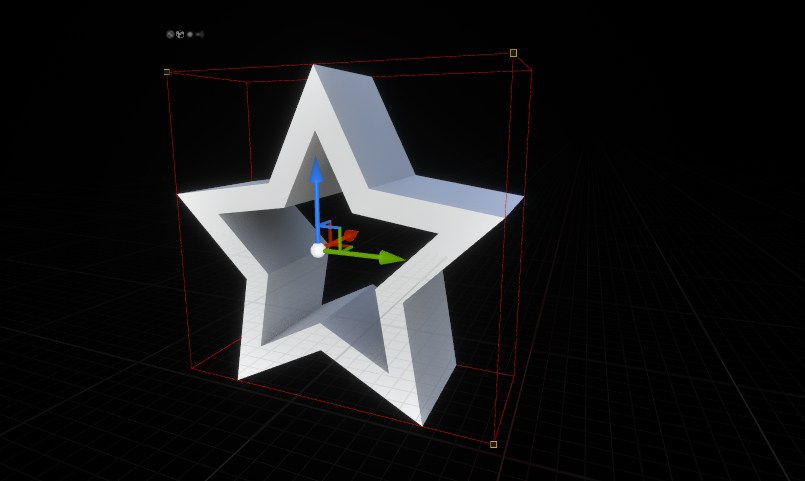

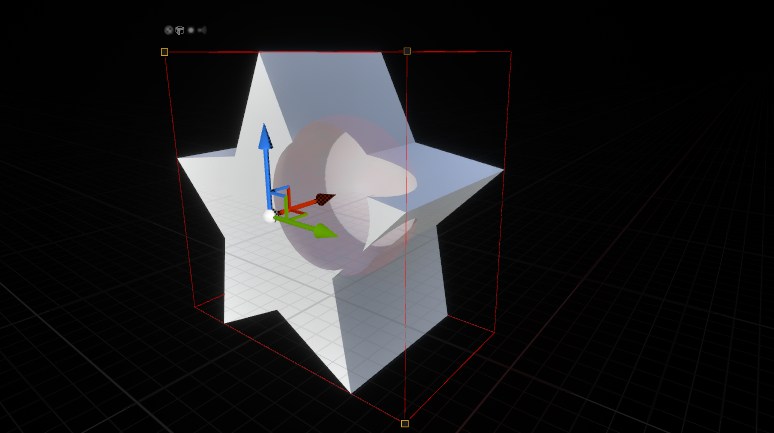

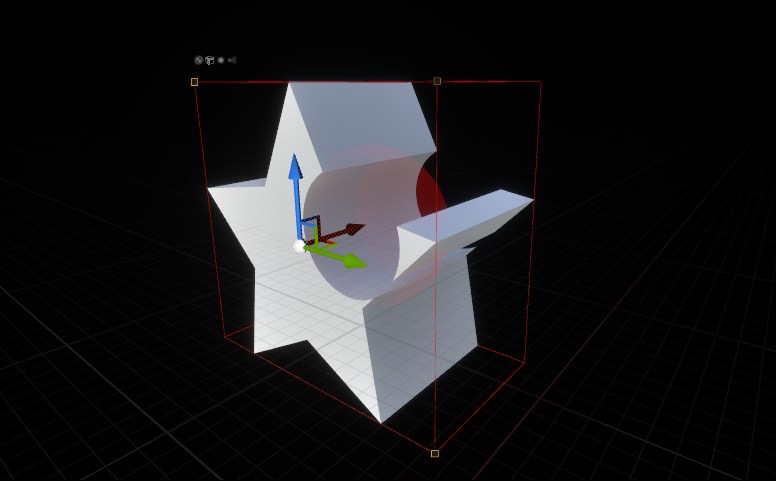

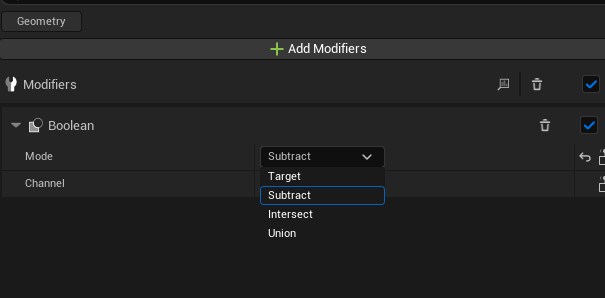

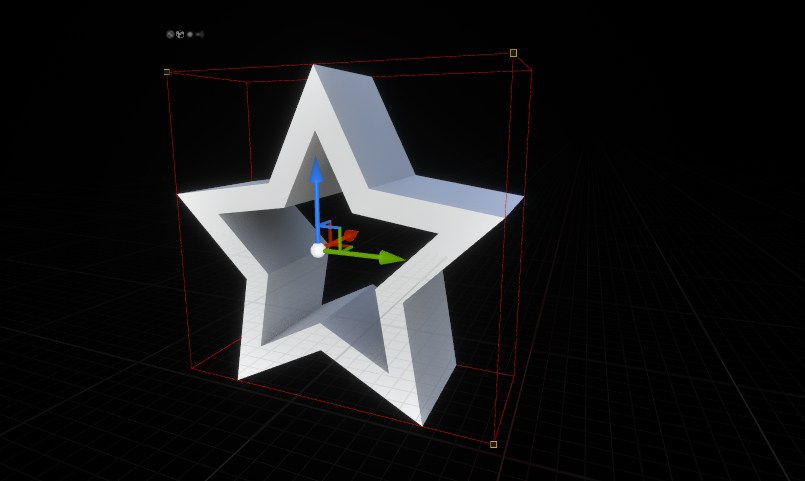

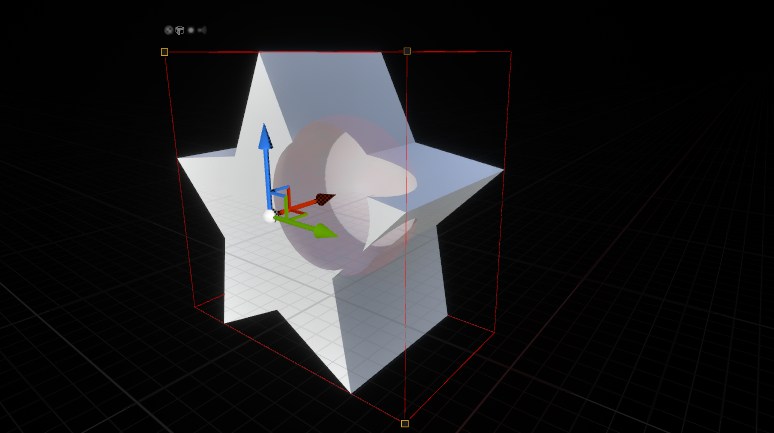

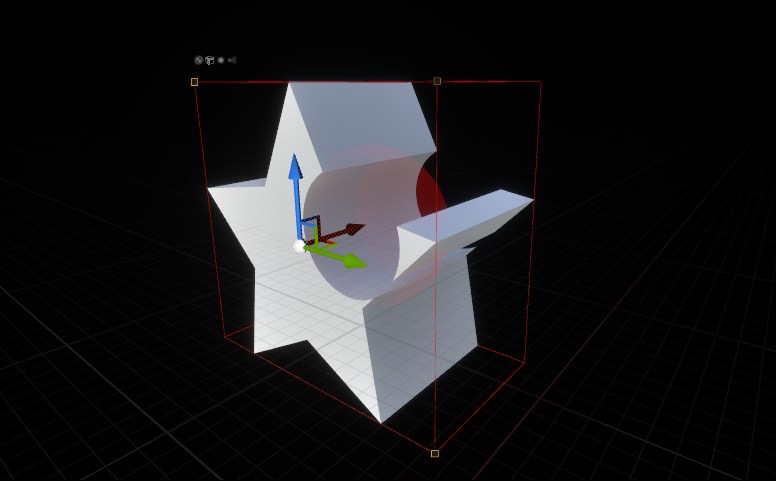

〇Boolean

いわゆる「3Dブーリアン演算」ができるModifierです。このようにメッシュを自在にくり抜いたりすることができます。

くり抜いたメッシュでさらにメッシュをくり抜いて、といったこともできるので、表現の幅が広がります。

使うにはくり抜きに使うActorとくり抜く対象のActorをOperator Stackパネルでそれぞれ設定する必要があるので注意してください。

〇Outline

2D図形をアウトラインのみにするModifierです。多角形や星などをアウトラインのみで表示できます。

ModifierおよびAnimatorはActorに対して複数適用することができるのが特徴の1つです。Operator Stackに表示されている順番に適用されるので、とりあえず追加してみて思ったような結果が出ない場合などにはパラメーターや適用順番などを変更して調整することができます。

Extrude→Boolean

Boolean→Extrude

Animatorを使ってみる

AnimatorはActorにMGでよくある動き付けるための機能です。

シーケンサーの基本機能ですべてのActorの動作を管理することも可能ですが、Animatorではもっと簡単に「それっぽい」動きをさせ、それを簡単に複数のActorで利用させることができます。

Wiggleの動きをつけてみる

試しにActorに「Wiggle」の動きを付けてみましょう。Wiggleは一定の範囲内でオブジェクトを不規則に「揺らす」動きです。MGにおいては、例えばこういった演出を使いたい場合によく使います。

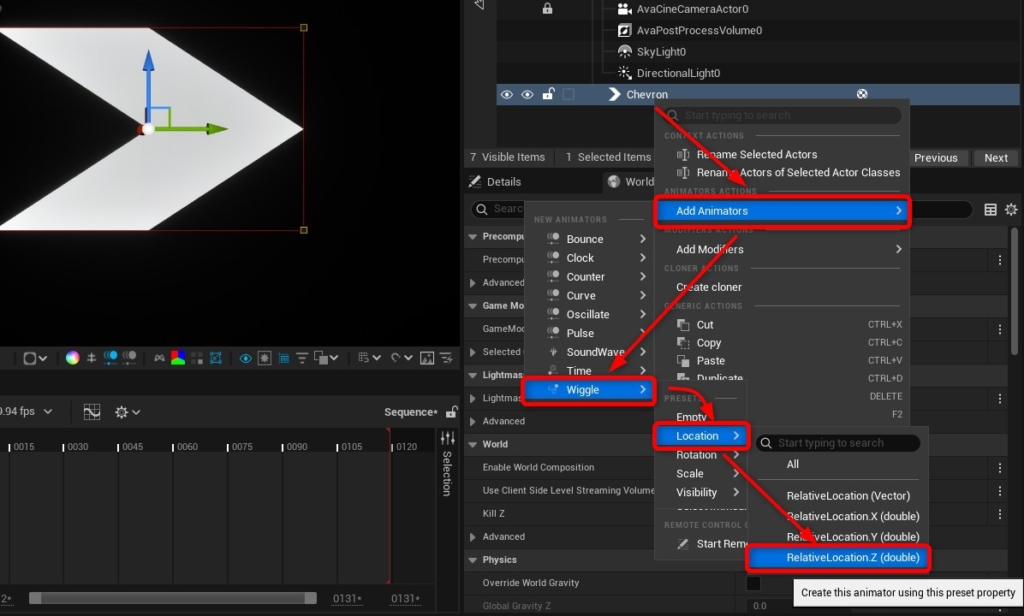

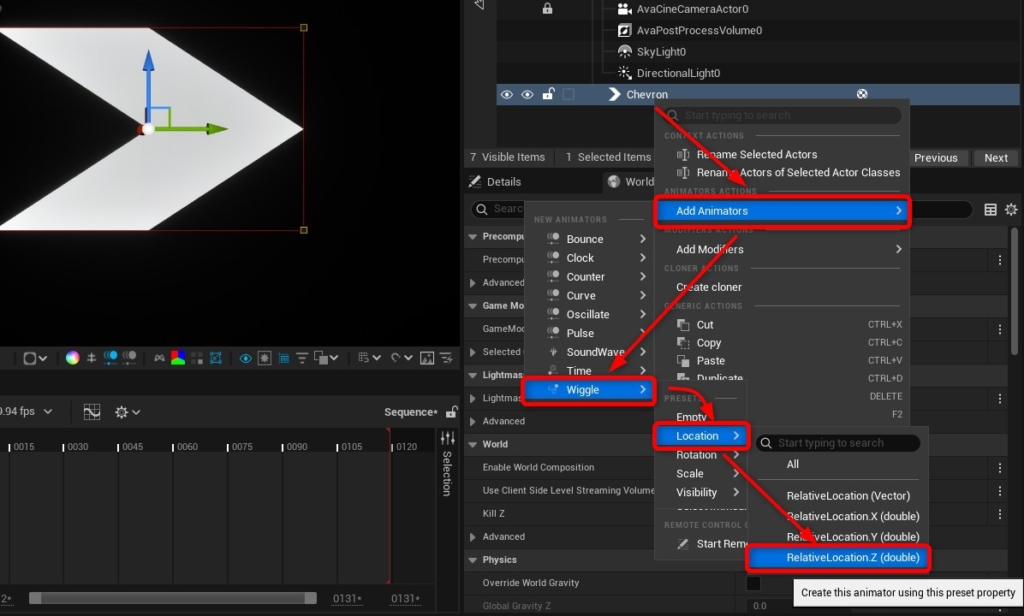

まずは画面上に「Chevron(V字)」を配置して、WiggleのAnimatorを適用してみましょう。Modifierと同様、Motion Design Outlinerからの右クリックで追加が行えます。

この際、Animatorを反映するプロパティを選択できます。とりあえず上下の動きを加えたいのでRelative Location Z(double)を選択します。

適用するとさっそくWiggleの動きを始めます。しかし、初期値では変化量が小さすぎて良く動きが分かりません。AnimatorもOperator Stackパネルからパラメーターを変更できます。Amplitude MinとAmplitude Maxの差を大きくしましょう。

設定するとChevronはゆらゆらと上下に動き始めます。

さらに左右の動きも加えてみます。Operator StackパネルからRelative Location Y(double)を追加すれば左右にも動きが追加されます。

加えて背景や各種パラメーターを調整すれば、このように図形が飛んでいるような映像が作れたりします。

その他のAnimatorのご紹介

〇Sound Wave

「Sound Wave」は音圧に応じてActorのプロパティを変化させるAnimatorで、サウンドと組み合わせてのMG演出が可能になります。MVなどにも使える機能です。

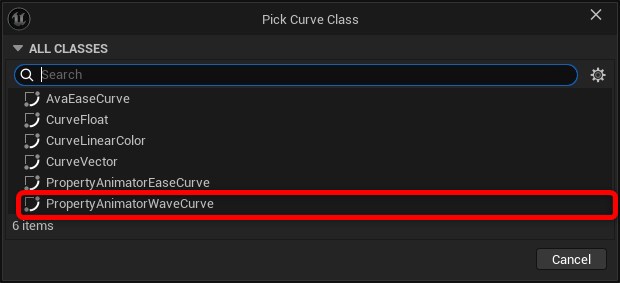

〇Curve

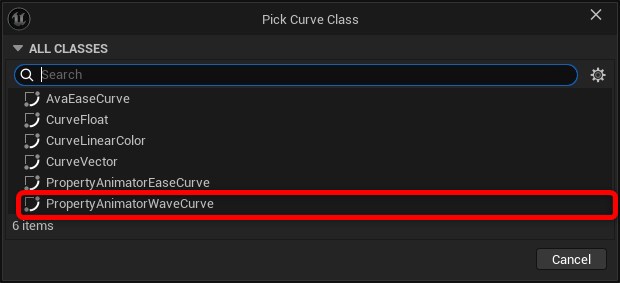

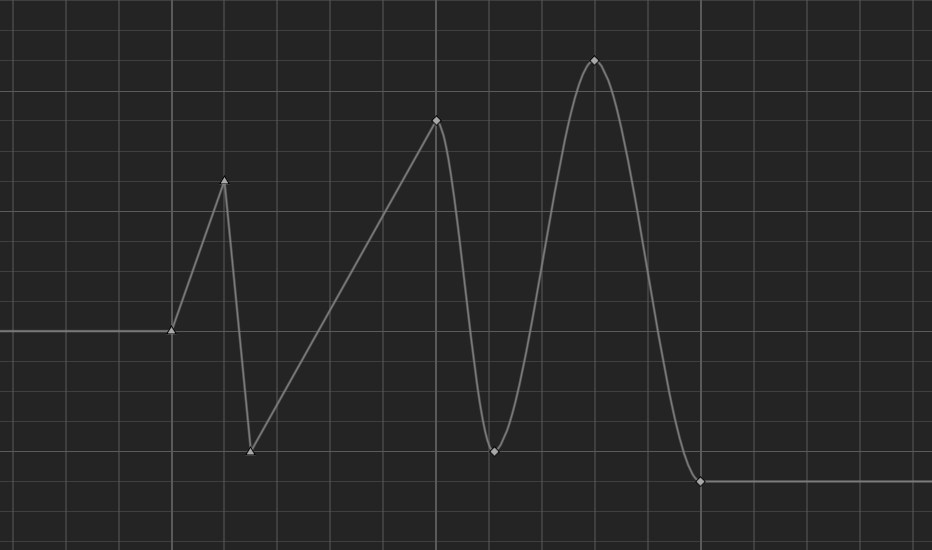

「Curve」はUEのCurveアセットに従ってActorのプロパティを変化させることができます。対象となるCurveアセットは「PropertyAnimatorWaveCurve」という専用のものですが、編集の仕方は普通のFloat Curveと変わりません。

Curveアセットを使ったことのある人ならかなり自由度の高い編集が行えます。他のAnimatorもプリセットなどを使用することができますが、それだけでは難しい表現をしたい時などにおすすめです。

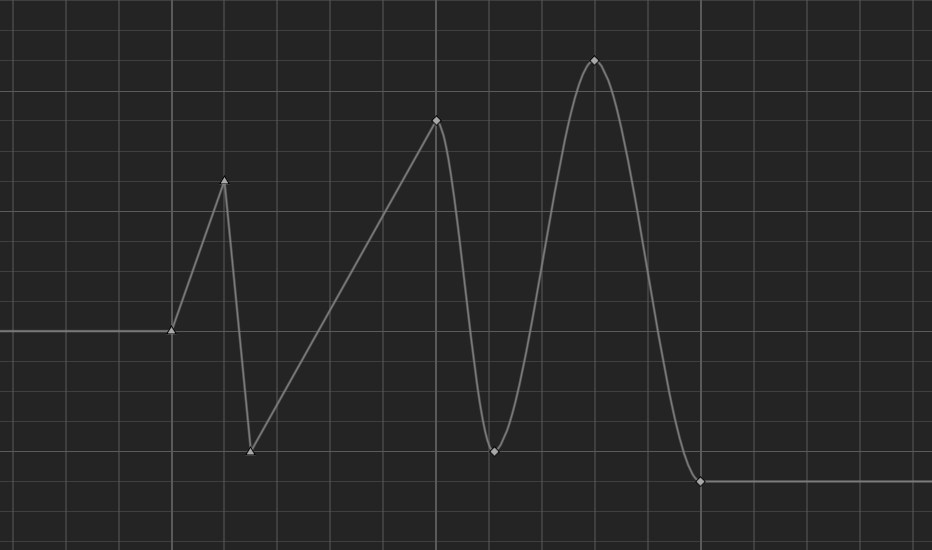

↑のCurveを適用した例

シーケンサーへのAnimator適用時の注意点

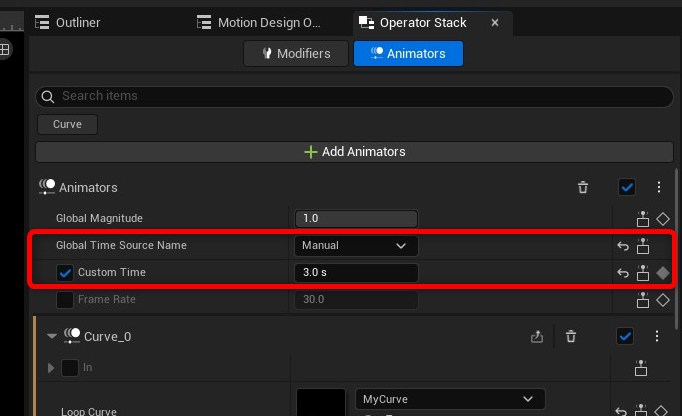

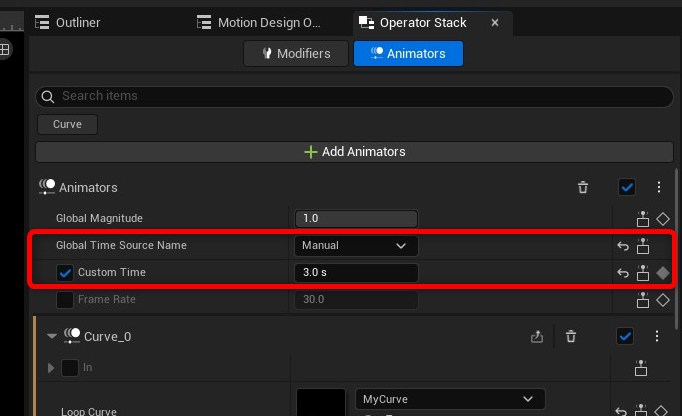

Animatorの動きをシーケンサー内で活用するにはちょっとしたコツがあります。Animatorはデフォルトでは何もしなくてもエディタ上で同じ動きを繰り返すようになっており、シーケンサーの動画再生に合わせた設定にはなっていません。

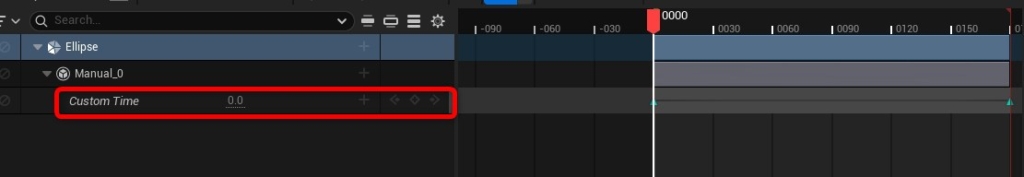

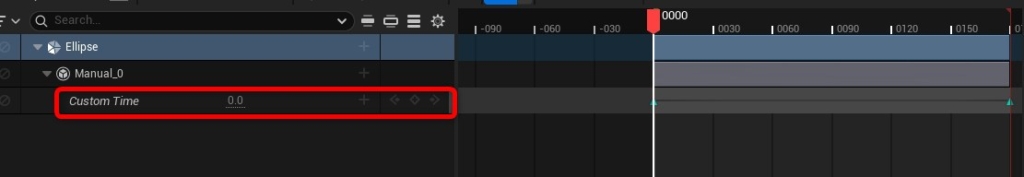

Operator StackパネルでTime Source NameをManualに設定すると、CustomTimeで直接時間指定できるようになります。これをシーケンサーのキーフレームとして登録すればシーケンサー内でAnimatorを自由に適用できます。

テキストへのAnimatorの適用

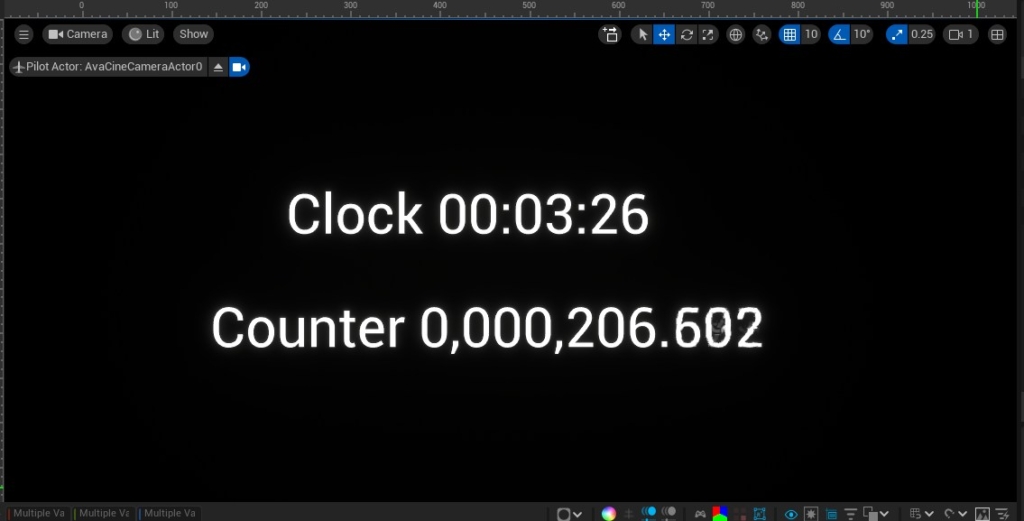

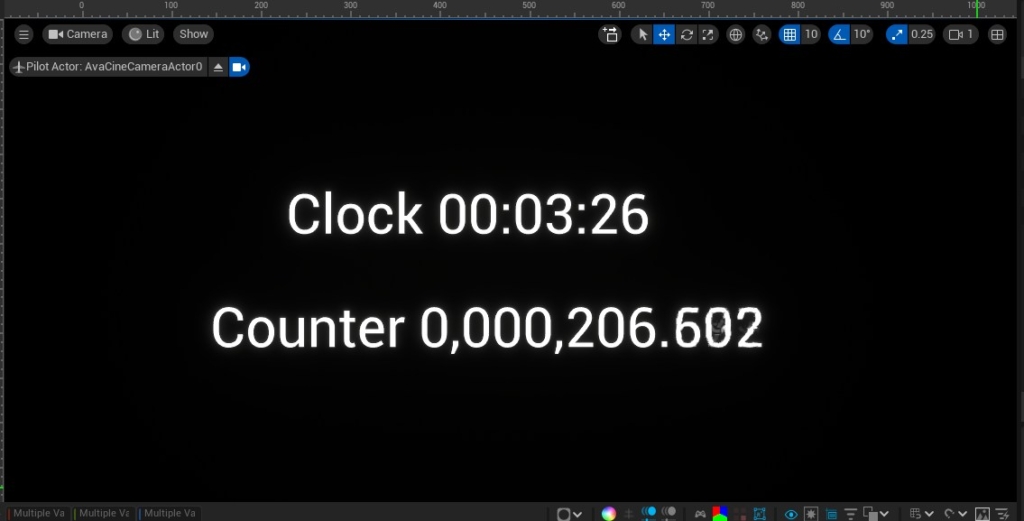

Text ActorのAnimator適用はやや特殊な扱いとなっています。まず、ClockとCounterですが、完全にText Actor専用のAnimatorです。テキストに時間や数字を表示させることができます。

また、Text Actorでは文字にオフセットをかけてAnimatorを適用できるようになっています。特に自由度の高いCurveのAnimatorなどを組み合わせると、かなり楽しいアニメーションが可能です。

さて、ModifierとAnimatorの紹介は以上です。これで形や動きの幅がかなり増えましたね。

次回はいよいよMotion Designの大注目機能、ClonerとEffectorを使ったMG表現を紹介いたします。

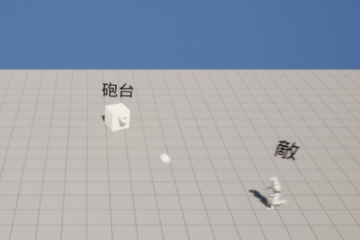

[UE5]簡易的なタワーディフェンスを作ってみよう!

2026.02.13UE

[UE5]簡易的なタワーディフェンスを作ってみよう!

2026.02.13UE

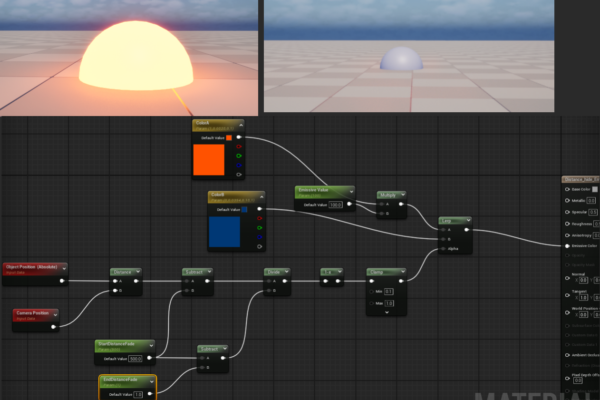

[UE5]カメラの距離でマテリアルの明るさを変えよう

2026.02.11UE

[UE5]カメラの距離でマテリアルの明るさを変えよう

2026.02.11UE

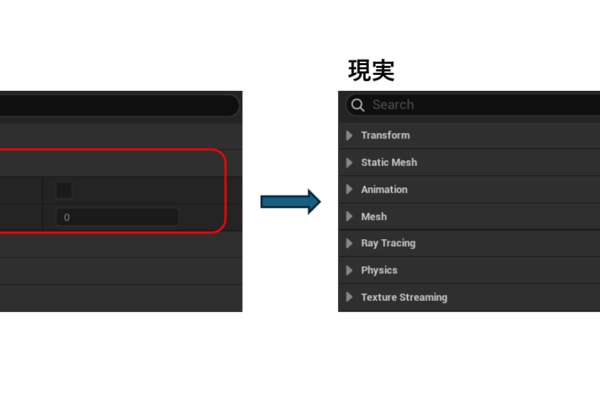

[UE5] カテゴリの表示順を操作する

2026.02.04UE

[UE5] カテゴリの表示順を操作する

2026.02.04UE